ATTUALITA'

Stefano Torossi

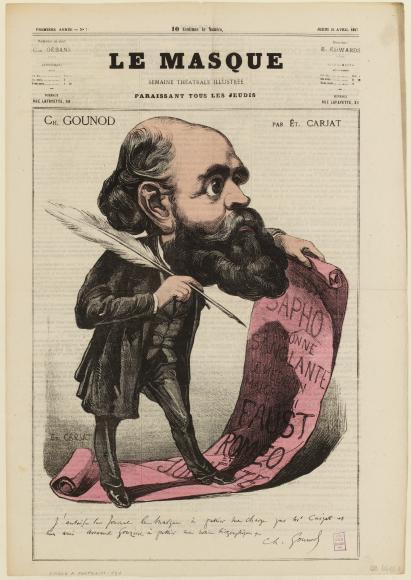

Charles Gounod 1818 - 1893

E pensare che con tutta la musica che ha scritto la fama gli arriva con una marcetta buffa e con una zuccherosa melodia matrimoniale.

Charles è un lattante prodigio: “Mia madre non mi allattava mai senza cantare; posso dire di avere preso le mie prime lezioni di musica senza rendermene conto. Attaccato alle sue poppe avevo già la nozione chiarissima delle intonazioni e degli intervalli…”

Ecco, magari il nostro esagera un po’, ma è un fatto che quella stessa madre, pianista, che lo allatta cantando si rende conto presto del talento del pupo e lo mette in mano a Antonio Reicha, notissimo insegnante di composizione e contrappunto, amico di Beethoven e tutore di altri famosi geni come Liszt, Berlioz e Franck.

A tredici anni mamma lo porta a vedere l’Otello di Rossini e a quattordici il Don Giovanni di Mozart. Detto fatto, decide di diventare compositore.

Studia, naturalmente progredisce come un fulmine e nel 1839 vince il Prix de Rome, due anni a Villa Medici. La sua impressione: “Roma è una città di provincia, volgare, incolore, sporca. La musica nelle chiese è da far rabbrividire. All’infuori della Cappella Sistina, non vale nulla: è esecrabile” (opinione condivisa in momenti diversi da Berlioz, Mendelssohn e Debussy).

Neanche i teatri d’opera a Roma gli piacciono: “Ho assistito al Teatro Apollo a una Norma in cui i guerrieri romani portavano un elmo da pompiere e pantaloni a strisce rosso ciliegia. Da morir dal ridere”. Di buono Roma gli dà l’incontro con Fanny, la sorella di Felix Mendelssohn, la quale lo introduce alle opere di Bach che il fratello proprio in quel periodo sta tirando fuori dall’ingiusto e incomprensibile oblio; e la conoscenza con Ingres, il famosissimo pittore, direttore dell’Accademia e amico di suo padre, che lo prende sotto la sua protezione e gli apre il mondo della classicità.

Tornato a casa Gounod sprofonda in una crisi spirituale, innescata da un altro incontro romano, quello con il predicatore domenicano Henri Lacordaire, e pensa seriamente di farsi prete. A rinforzare questa inclinazione contribuisce anche la frequentazione di un amico d’infanzia diventato sacerdote. Si iscrive come studente di teologia al Seminario di Saint Sulpice. Alla presunta vocazione non ci sarà seguito, ma intanto la quantità di musica sacra che scrive è sterminata.

Pare che sia stata la madre (ancora questa donna così importante nella sua vita) a portarlo con persuasiva discrezione a preferire la musica al richiamo sacro.

L’anno dopo, a Lipsia, conosce personalmente Mendelssohn che all’incontro gli dichiara: “Così lei è quel pazzo di cui mi ha parlato mia sorella!” però poi gli dedica quattro giorni in cui gli presenta il meglio della cultura cittadina e gli organizza concerti.

Nel 1870, spaventato dalla guerra franco-prussiana scappa da Parigi con la famiglia (nel frattempo si è sposato) prima in campagna e poi a Londra. E fa bene, perché le truppe nella loro avanzata gli distruggono la casa di Saint-Cloud, dove abitava.

A Londra Gounod viene presentato alla cantante Georgina Weldon e qui ha inizio una faccenda che, dopo più di un secolo, non è ancora chiara. Georgina diventa il motore della vita artistica, pubblica e forse anche sentimentale di Charles. Tutto è mistero, ma è un fatto che, alla fine della guerra, la moglie torna a Parigi con i figli mentre lui rimane in Inghilterra.

E ci rimane per ben tre anni, rinunciando perfino (fra i gossip della stampa francese) all’offerta da parte del Presidente della Repubblica della direzione del Conservatorio di Parigi. Però la pressione dell’opinione pubblica e quello che sta diventando uno scandalo cultural-politico gli provocano un vero e proprio collasso di nervi e allora, per fortuna, nel 1874, il suo amico Gaston de Beaucourt (che meraviglia questi nomi da belle epoque!) viene a recuperarlo e lo riporta a Parigi.

Georgina non la prende affatto bene: rifiuta di restituirgli alcune partiture che lui le aveva lasciato in custodia, pubblica un resoconto tendenzioso sul loro rapporto e in più gli fa causa, arrivando a una sentenza che gli impedirà per il futuro di mettere piede in Inghilterra (forse qualche ragione l’aveva anche lei).

Durante la sua assenza la scena musicale a Parigi è profondamente cambiata e Gounod, partito con il ruolo di primo compositore di Francia, al suo ritorno, pur mantenendo il rispetto del pubblico, scopre di non essere più un autore d’avanguardia, anzi, di trovarsi nelle retrovie della nuova pattuglia composta da Chabrier, Fauré, Massenet…

Nessuna amarezza da parte sua, anzi, un sincero sostegno per i nomi nuovi. Una brava persona.

Gli ultimi anni li passa nella casa (ricostruita) di Saint-Cloud a comporre musica sacra e il 15 ottobre 1893, di ritorno dalla messa dove ha suonato l’organo ha un colpo e se ne va.

Grandioso funerale a Parigi. Fra i portatori della bara ci sono lo scrittore Sardou e il futuro presidente francese Poincaré. Fauré dirige il coro.

A questo punto, prima di lasciarci, bisogna integrare le informazioni. La sua marcetta buffa, intitolata “Marcia Funebre per una Marionetta”, è diventata immensamente popolare da una cinquantina d’anni dopo che è stata scelta come sigla della serie TV “Alfred Hitchcock presenta…”

E la zuccherosa melodia matrimoniale? E’ l’Ave Maria, un tema originale e orecchiabilissimo, che Gounod ha appoggiato sul Preludio N° 1 in do maggiore dal primo libro del Clavicembalo Ben Temperato di Bach.

Sacrilegio, furbizia o un sincero omaggio a un grande del passato? Non lo sapremo mai, ma in fondo che ce ne importa?

Charles è un lattante prodigio: “Mia madre non mi allattava mai senza cantare; posso dire di avere preso le mie prime lezioni di musica senza rendermene conto. Attaccato alle sue poppe avevo già la nozione chiarissima delle intonazioni e degli intervalli…”

Ecco, magari il nostro esagera un po’, ma è un fatto che quella stessa madre, pianista, che lo allatta cantando si rende conto presto del talento del pupo e lo mette in mano a Antonio Reicha, notissimo insegnante di composizione e contrappunto, amico di Beethoven e tutore di altri famosi geni come Liszt, Berlioz e Franck.

A tredici anni mamma lo porta a vedere l’Otello di Rossini e a quattordici il Don Giovanni di Mozart. Detto fatto, decide di diventare compositore.

Studia, naturalmente progredisce come un fulmine e nel 1839 vince il Prix de Rome, due anni a Villa Medici. La sua impressione: “Roma è una città di provincia, volgare, incolore, sporca. La musica nelle chiese è da far rabbrividire. All’infuori della Cappella Sistina, non vale nulla: è esecrabile” (opinione condivisa in momenti diversi da Berlioz, Mendelssohn e Debussy).

Neanche i teatri d’opera a Roma gli piacciono: “Ho assistito al Teatro Apollo a una Norma in cui i guerrieri romani portavano un elmo da pompiere e pantaloni a strisce rosso ciliegia. Da morir dal ridere”. Di buono Roma gli dà l’incontro con Fanny, la sorella di Felix Mendelssohn, la quale lo introduce alle opere di Bach che il fratello proprio in quel periodo sta tirando fuori dall’ingiusto e incomprensibile oblio; e la conoscenza con Ingres, il famosissimo pittore, direttore dell’Accademia e amico di suo padre, che lo prende sotto la sua protezione e gli apre il mondo della classicità.

Tornato a casa Gounod sprofonda in una crisi spirituale, innescata da un altro incontro romano, quello con il predicatore domenicano Henri Lacordaire, e pensa seriamente di farsi prete. A rinforzare questa inclinazione contribuisce anche la frequentazione di un amico d’infanzia diventato sacerdote. Si iscrive come studente di teologia al Seminario di Saint Sulpice. Alla presunta vocazione non ci sarà seguito, ma intanto la quantità di musica sacra che scrive è sterminata.

Pare che sia stata la madre (ancora questa donna così importante nella sua vita) a portarlo con persuasiva discrezione a preferire la musica al richiamo sacro.

L’anno dopo, a Lipsia, conosce personalmente Mendelssohn che all’incontro gli dichiara: “Così lei è quel pazzo di cui mi ha parlato mia sorella!” però poi gli dedica quattro giorni in cui gli presenta il meglio della cultura cittadina e gli organizza concerti.

Nel 1870, spaventato dalla guerra franco-prussiana scappa da Parigi con la famiglia (nel frattempo si è sposato) prima in campagna e poi a Londra. E fa bene, perché le truppe nella loro avanzata gli distruggono la casa di Saint-Cloud, dove abitava.

A Londra Gounod viene presentato alla cantante Georgina Weldon e qui ha inizio una faccenda che, dopo più di un secolo, non è ancora chiara. Georgina diventa il motore della vita artistica, pubblica e forse anche sentimentale di Charles. Tutto è mistero, ma è un fatto che, alla fine della guerra, la moglie torna a Parigi con i figli mentre lui rimane in Inghilterra.

E ci rimane per ben tre anni, rinunciando perfino (fra i gossip della stampa francese) all’offerta da parte del Presidente della Repubblica della direzione del Conservatorio di Parigi. Però la pressione dell’opinione pubblica e quello che sta diventando uno scandalo cultural-politico gli provocano un vero e proprio collasso di nervi e allora, per fortuna, nel 1874, il suo amico Gaston de Beaucourt (che meraviglia questi nomi da belle epoque!) viene a recuperarlo e lo riporta a Parigi.

Georgina non la prende affatto bene: rifiuta di restituirgli alcune partiture che lui le aveva lasciato in custodia, pubblica un resoconto tendenzioso sul loro rapporto e in più gli fa causa, arrivando a una sentenza che gli impedirà per il futuro di mettere piede in Inghilterra (forse qualche ragione l’aveva anche lei).

Durante la sua assenza la scena musicale a Parigi è profondamente cambiata e Gounod, partito con il ruolo di primo compositore di Francia, al suo ritorno, pur mantenendo il rispetto del pubblico, scopre di non essere più un autore d’avanguardia, anzi, di trovarsi nelle retrovie della nuova pattuglia composta da Chabrier, Fauré, Massenet…

Nessuna amarezza da parte sua, anzi, un sincero sostegno per i nomi nuovi. Una brava persona.

Gli ultimi anni li passa nella casa (ricostruita) di Saint-Cloud a comporre musica sacra e il 15 ottobre 1893, di ritorno dalla messa dove ha suonato l’organo ha un colpo e se ne va.

Grandioso funerale a Parigi. Fra i portatori della bara ci sono lo scrittore Sardou e il futuro presidente francese Poincaré. Fauré dirige il coro.

A questo punto, prima di lasciarci, bisogna integrare le informazioni. La sua marcetta buffa, intitolata “Marcia Funebre per una Marionetta”, è diventata immensamente popolare da una cinquantina d’anni dopo che è stata scelta come sigla della serie TV “Alfred Hitchcock presenta…”

E la zuccherosa melodia matrimoniale? E’ l’Ave Maria, un tema originale e orecchiabilissimo, che Gounod ha appoggiato sul Preludio N° 1 in do maggiore dal primo libro del Clavicembalo Ben Temperato di Bach.

Sacrilegio, furbizia o un sincero omaggio a un grande del passato? Non lo sapremo mai, ma in fondo che ce ne importa?

CERCA

NEWS

-

27.04.2025

La Nabe di Teseo

Jonathan Lethem -

27.04.2025

Sellerio

Colwill Brown -

27.04.2025

Prehistorica Editore

Julia Deck

RECENSIONI

-

Rosa Matteucci

Cartagloria

-

Francesco Troccoli

Dugo e le stelle

-

Fred Vargas

Sulla pietra

ATTUALITA'

-

Stefano Torossi

Charles Gounod 1818 - 1893

-

Stefano Torossi

HENRY PURCELL 1659 – 1695

-

Stefano Torossi

Jean Sibelius 1865 - 1957

CLASSICI

CINEMA E MUSICA

-

marco minicangeli

La fossa delle Marianne

-

marco minicangeli

The Shrouds

-

marco minicangeli

Una barca in giardino

RACCONTI

-

Joseph Santella

La mosca

-

Valentina Casadei

Diciotto metri quadrati.

-

Leonello Ruberto

Dispositivi mobili