CLASSICI

Alfredo Ronci

Esempio di alienazione: “Uno, nessuno e centomila” di Luigi Pirandello.

Sono passati molti anni, ma di quel tempo mantengo intatte certe sensazioni che nei periodi successivi hanno comunque significato qualcosa. E questo su Pirandello è uno di quelli.

Dicevo, son passati molti anni: era il 1973, quinta ginnasio, e la nostra professoressa di italiano, chissà preda di quali emozioni, si presentò un giorno con un libro (che subito dopo capimmo che era di Luigi Pirandello, ma fuori dai nostri programmi scolastici) e con la sicumera che la contro-distingueva ci informò che quello che portava seco era un assoluto capolavoro della narrativa italiana e che era il caso di leggerlo anche se non apparteneva ai progetti dell’anno in corso.

Fummo affascinati (ma anche un tantino terrorizzati perché la nostra professoressa di italiano non era solito dispensare giudizi così concreti e consistenti): non so gli altri alunni cosa fecero, io andai subito da Upim (che allora aveva anche una sezione di libri) e comprai Uno nessuno e centomila.

Chiaro che cominciai a leggere il libro tenendo in considerazione (altro ché) i giudizi e le valutazioni della professoressa. Ma mi si aprì un mondo. Allora avevo quindici anni e devo dire che in fatto di letteratura ero avanti a tutti. Leggevo già Simenon (compreso Maigret) e quasi tutto Hemingway e Steinbeck (rifiuto di confrontarmi coi quindicenni di oggi), ma mai, dico mai, mi si era posto di fronte un linguaggio e una sicurezza intellettuale simile a quella che trovai in Pirandello.

Ma cosa diceva la professoressa ad indurci a leggere il libro? Che era la storia di un uomo ad un passo dalla pazzia, che era entrato in crisi perché la moglie gli aveva detto che aveva il naso storto, che considerava la realtà troppo difficile per essere compresa e che l’ultimo passo dell’esistenza del protagonista era quello di non capire.

Dopo tanti anni ho ripreso in mano il libro. E cosa vi ho trovato? Al di là di certe nozioni storiche che caratterizzarono l’esistenza di Pirandello (nell’introduzione, ovvio), mi trovai di fronte a tutta una serie di sottolineature che indicavano le parti principali e più significative del romanzo. Della serie: ma era tutta farina del mio sacco, che allora avevo solo quindici anni e aggiungetevi un merito di riconoscenza alla professoressa d’italiano, oppure era talmente preso dalla storia che mi lasciai proprio andare e che, dopo cinquant’anni e passa da quegli episodi, erano l’elemento essenziale di una crescita culturale ed umana?

Uscito definitivamente nel 1926 come romanzo (era stato pubblicato nel 1925 da La fiera letteraria) Uno, nessuno e centomila eliminava in un colpo solo tutto il verismo che aveva contraddistinto la letteratura italiana (da Verga a Capuana, tanto per intenderci) per propugnare un linguaggio e una sostanza tra il metafisico e il surreale. Come disse giustamente Giovanni Croci nell’introduzione al romanzo (ma con considerazioni che andavano a cecio anche per altre avventure letterarie del Pirandello, a cominciare da Il fu Mattia Pascal) … Come un capriccioso demiurgo lo scrittore col suo intervento scompiglia il corso degli eventi nella loro concatenazione naturale di causa ed effetto e crea una soluzione impreveduta che impone con la sua stessa presenza la propria logica interna.

Se proprio dovessi indicare un momento in cui il romanzo perde per un attimo la sua primaria configurazione è quello in cui, dopo che la moglie (che continua a chiamarlo Gengè) gli ha fatto notare la “naturale” posizione del naso, Vitangelo Moscarda inanella una serie di considerazioni molto intime che però, a lungo andare, dimostrano anche una forzatura del problema.

Ma le considerazioni a volte sono devastanti: … Io volevo esser solo in un modo affatto insolito, nuovo. Tutt’al contrario di quel che pensate voi: cioè senza me e appunto con un estraneo attorno.

Oppure… Io non potevo vedermi vivere.

O ancora… L’idea che gli altri vedevano in me uno che non ero io quale mi conoscevo; uno che essi soltanto potevano conoscere guardandomi da fuori con occhi che non erano i miei e che mi davano un aspetto destinato a restarmi sempre estraneo, pur essendo in me, pur essendo il mio per loro (un “mio” dunque che non era per me!); una vita nella quale, pur essendo la mia per loro, io non potevo penetrare, quest’idea non mi diede più requie.

E infatti Vitangelo Moscarda piano piano impazzisce, in questo romanzo che forse, e dico forse, è il primo esempio di una narrazione autenticamente alienata e silenziosamente solitaria. Dice il protagonista nelle ultime righe della storia: …perché muoio ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori.

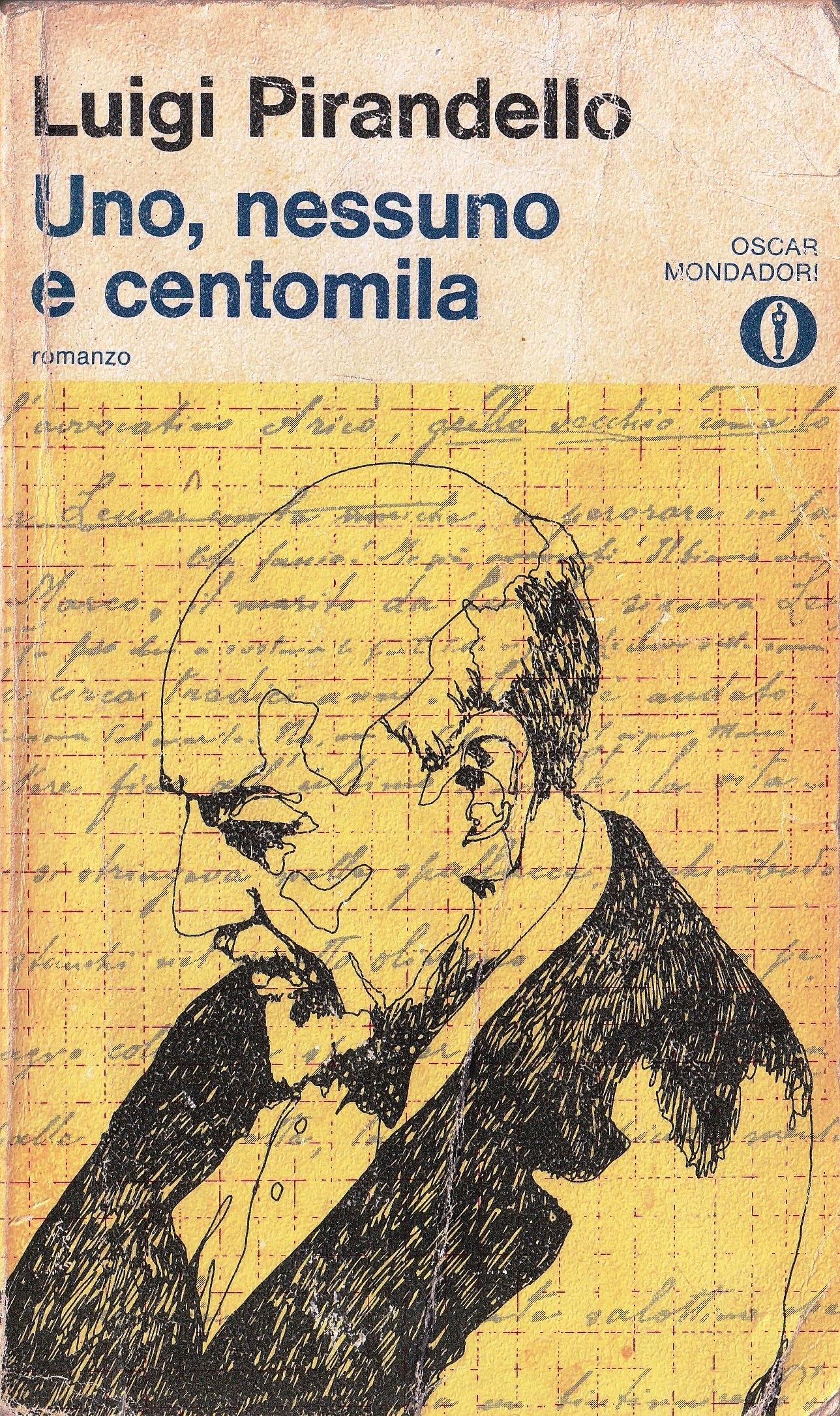

L’edizione da noi considerata è:

Luigi Pirandello

Uno, nessuno e centomila

Oscar Mondadori - 1972

Dicevo, son passati molti anni: era il 1973, quinta ginnasio, e la nostra professoressa di italiano, chissà preda di quali emozioni, si presentò un giorno con un libro (che subito dopo capimmo che era di Luigi Pirandello, ma fuori dai nostri programmi scolastici) e con la sicumera che la contro-distingueva ci informò che quello che portava seco era un assoluto capolavoro della narrativa italiana e che era il caso di leggerlo anche se non apparteneva ai progetti dell’anno in corso.

Fummo affascinati (ma anche un tantino terrorizzati perché la nostra professoressa di italiano non era solito dispensare giudizi così concreti e consistenti): non so gli altri alunni cosa fecero, io andai subito da Upim (che allora aveva anche una sezione di libri) e comprai Uno nessuno e centomila.

Chiaro che cominciai a leggere il libro tenendo in considerazione (altro ché) i giudizi e le valutazioni della professoressa. Ma mi si aprì un mondo. Allora avevo quindici anni e devo dire che in fatto di letteratura ero avanti a tutti. Leggevo già Simenon (compreso Maigret) e quasi tutto Hemingway e Steinbeck (rifiuto di confrontarmi coi quindicenni di oggi), ma mai, dico mai, mi si era posto di fronte un linguaggio e una sicurezza intellettuale simile a quella che trovai in Pirandello.

Ma cosa diceva la professoressa ad indurci a leggere il libro? Che era la storia di un uomo ad un passo dalla pazzia, che era entrato in crisi perché la moglie gli aveva detto che aveva il naso storto, che considerava la realtà troppo difficile per essere compresa e che l’ultimo passo dell’esistenza del protagonista era quello di non capire.

Dopo tanti anni ho ripreso in mano il libro. E cosa vi ho trovato? Al di là di certe nozioni storiche che caratterizzarono l’esistenza di Pirandello (nell’introduzione, ovvio), mi trovai di fronte a tutta una serie di sottolineature che indicavano le parti principali e più significative del romanzo. Della serie: ma era tutta farina del mio sacco, che allora avevo solo quindici anni e aggiungetevi un merito di riconoscenza alla professoressa d’italiano, oppure era talmente preso dalla storia che mi lasciai proprio andare e che, dopo cinquant’anni e passa da quegli episodi, erano l’elemento essenziale di una crescita culturale ed umana?

Uscito definitivamente nel 1926 come romanzo (era stato pubblicato nel 1925 da La fiera letteraria) Uno, nessuno e centomila eliminava in un colpo solo tutto il verismo che aveva contraddistinto la letteratura italiana (da Verga a Capuana, tanto per intenderci) per propugnare un linguaggio e una sostanza tra il metafisico e il surreale. Come disse giustamente Giovanni Croci nell’introduzione al romanzo (ma con considerazioni che andavano a cecio anche per altre avventure letterarie del Pirandello, a cominciare da Il fu Mattia Pascal) … Come un capriccioso demiurgo lo scrittore col suo intervento scompiglia il corso degli eventi nella loro concatenazione naturale di causa ed effetto e crea una soluzione impreveduta che impone con la sua stessa presenza la propria logica interna.

Se proprio dovessi indicare un momento in cui il romanzo perde per un attimo la sua primaria configurazione è quello in cui, dopo che la moglie (che continua a chiamarlo Gengè) gli ha fatto notare la “naturale” posizione del naso, Vitangelo Moscarda inanella una serie di considerazioni molto intime che però, a lungo andare, dimostrano anche una forzatura del problema.

Ma le considerazioni a volte sono devastanti: … Io volevo esser solo in un modo affatto insolito, nuovo. Tutt’al contrario di quel che pensate voi: cioè senza me e appunto con un estraneo attorno.

Oppure… Io non potevo vedermi vivere.

O ancora… L’idea che gli altri vedevano in me uno che non ero io quale mi conoscevo; uno che essi soltanto potevano conoscere guardandomi da fuori con occhi che non erano i miei e che mi davano un aspetto destinato a restarmi sempre estraneo, pur essendo in me, pur essendo il mio per loro (un “mio” dunque che non era per me!); una vita nella quale, pur essendo la mia per loro, io non potevo penetrare, quest’idea non mi diede più requie.

E infatti Vitangelo Moscarda piano piano impazzisce, in questo romanzo che forse, e dico forse, è il primo esempio di una narrazione autenticamente alienata e silenziosamente solitaria. Dice il protagonista nelle ultime righe della storia: …perché muoio ogni attimo, io, e rinasco nuovo e senza ricordi: vivo e intero, non più in me, ma in ogni cosa fuori.

L’edizione da noi considerata è:

Luigi Pirandello

Uno, nessuno e centomila

Oscar Mondadori - 1972

CERCA

NEWS

-

4.04.2025

Adelphi

Rosa Matteucci -

27.03.2025

Sellerio

Uwe Timm -

27.03.2025

Nutrimenti

Fabrizia Ramondino

RECENSIONI

-

Francesco Troccoli

Dugo e le stelle

-

Fred Vargas

Sulla pietra

-

Giulia Funiciello

L’Eletta. La leggenda di Alice Tempesta.

ATTUALITA'

-

Stefano Torossi

HENRY PURCELL 1659 – 1695

-

Stefano Torossi

Jean Sibelius 1865 - 1957

-

Marco Minicangeli

BookClub "Di Mercoledì"

CLASSICI

CINEMA E MUSICA

-

marco minicangeli

The Shrouds

-

marco minicangeli

Una barca in giardino

-

Marco Minicangeli

La gita scolastica

RACCONTI

-

Valentina Casadei

Diciotto metri quadrati.

-

Leonello Ruberto

Dispositivi mobili

-

Sara Calzolari

Quella volta il vento...