I Classici

L’eterno futurista: “Stefanino” di Aldo Palazzeschi.

All’età di ottantaquattro anni Palazzeschi scriveva, e lo dico senza presunzione o quanto meno imbarazzo, di un mostro che era una vera e propria testa di cazzo.

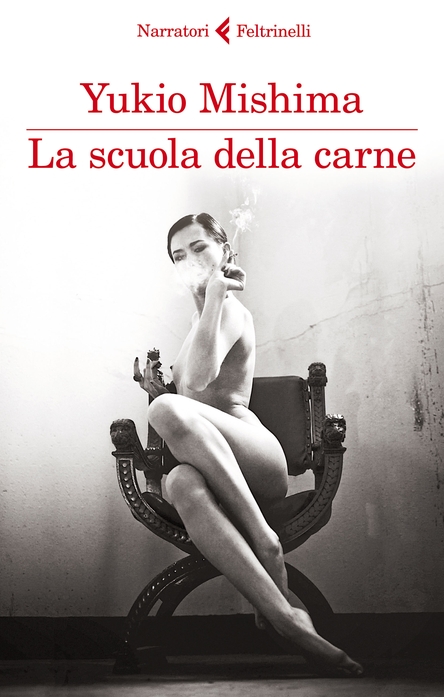

L’ancor più misterioso Yukio Mishima: La scuola della carne.

Inutile aggiungere altro. Si sono dette tante e troppe cose su Mishima che insistere sul suo affascinante e appunto misterioso comportamento potrebbe infastidire qualche lucido intellettuale.

Il vinaiolo letterato e i suoi diari: 'Il permesso di vivere' di Bino Sanminiatelli.

Dello scrittore Sanminiatelli abbiamo preferito un diario (ne ha scritti in tutto cinque), quello che va dal primo gennaio 1959 al 31 dicembre 1962.

Dice della tentazione di raccontar se stesso: Il diarista deve nascondere l'anima e diffidare della verità, senza mai mentire.

Crediamo, dopo aver letto Il permesso di vivere, che non abbia nascosto alcunché, tanto più abbia mentito. Il suo diario è una sorta di compromesso con la vita. Sembra dire: ne approvo le regole, anche con soddisfazione, ma nessuno mi può costringere ad accettarla in toto.

La proto-dolcevita di Uberto Paolo Quintavalle: 'Segnati a dito'.

Chissà se Fellini ne era a conoscenza al momento della scrittura de La dolce vita: nel 1956, pubblicandolo a sue spese, Uberto Paolo Quintavalle, amico di Pasolini, esordì col romanzo Segnati a dito (guarda caso lo stesso fu poi ripubblicato nel novembre del '60 per la Feltrinelli dopo il boom del capolavoro felliniano) in cui si raccontavano i nuovi otia dei romani e le loro drammatiche disillusioni.

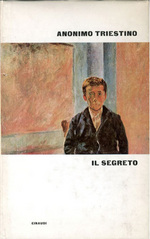

Il mistero di un libro essenziale: 'Il segreto' di Anonimo Triestino (Giorgio Voghera)

Qui si rischia di travisar discorsi e convincere i lettori di cosa non sia: Il segreto dell'Anonimo Triestino ha sempre regalato sorprese, mai disgiunte però da una più che consolidata statura letteraria dell'opera stessa.

Quando il romanzo uscì nel 1961, in prima edizione per Einaudi, ci cascò pure Linuccia Saba, la figlia del poeta, che raccontava di un libro consegnatole per posta, dopo un incontro, da un vecchio amico del padre, personaggio discreto ed integerrimo, che da anni conservava nel cassetto un libro, libro che avrebbe consegnato a persona fidata, e in lettura, solo dopo la sua dipartita.

Un libro dimenticato: 'Mio padre Adamo' di Fortunato Pasqualino.

Mai come in questo caso le domande su Pasqualino son scontate, ma necessarie:

Filosofo prestato alla letteratura o letterato prestato alla filosofia?

Scrittore per caso o testimonianza di un'arte narrativa efficace perché essenziale?

Sfido anche gli 'addetti ai lavori' a ricordar l'uomo di Butera (Caltanissetta) e la sua manciata di libri: e soprattutto Mio padre Adamo, che gli valse un po' di notorietà ed un premio Flaiano (nel 1963).

Una tragedia modernissima: ‘Maria Zef’ di Paola Drigo.

Mi fa davvero pensare e ripensare quel premio Viareggio (1937): dato ad un libro che condanna, senza mezzi termini, il machismo e la condizione subumana della donna, quando il contesto (si legga: regime), nell’esaltazione di valori tipicamente maschili (famiglia, patria, chiesa), aggiungeva, piuttosto che sottrarre, stimoli ad una reiterata prassi del possesso.

Disavventure della ragione nell’Italia di fine ottocento: ‘Malombra’ di Antonio Fogazzaro.

È, questo romanzo del 1881, una storia di passioni che con più efficacia di un trattato affronta l’eterna dicotomia fra razionale e irrazionale, fra determinismo e libero arbitrio, fra scienza e fede. Problematiche che scaturiscono dalla personalità tormentata di Fogazzaro e, nello stesso tempo, dalle istanze del suo ambiente sociale, vale a dire la borghesia liberale di fine ottocento.

Il corpo 'molle' del fascismo e del Duce: 'Marciavano i don Ciccilli' di Antonio Camarca.

Al mascellone ebefrenico di gaddiana memoria si sostituisce il Ciccillone: di conseguenza l'incicillatura dei seguaci che marciano compatti.

Si dirà: ma che d'è?

Del Duce si parla e del suo corpo che l'ingegnere lo voleva schizofrenico e con la mascella virile e Camarca che lo disegna esagerato ("Be', be' amà: proprio bell'uomo non direi" rimbecca lui piccato "Ha le labbra che so' due tacchi di scarpa...) e pure malaticcio

Un prodotto del maccartismo: ‘L’occhio nel cielo’ di Philip K. Dick

Oserò fare la recensione a un romanzo di Philip Dick? No, non oserò. Ormai tutto è stato detto e ci si può solo inchinare al maestro. Le icone sacre non si recensiscono. Però una rilettura si può fare anche in chiave diversa, per esempio cercando di ricostruire la genesi del romanzo. È quello che ho fatto dopo aver letto la biografia di Philip Dick scritta da Emmanuel Carrère (e qui recensita). Perché mi è sembrato gustoso l’aspetto aneddotico della faccenda.

CERCA

NEWS

-

4.04.2025

Adelphi

Rosa Matteucci -

27.03.2025

Sellerio

Uwe Timm -

27.03.2025

Nutrimenti

Fabrizia Ramondino

RECENSIONI

-

Francesco Troccoli

Dugo e le stelle

-

Fred Vargas

Sulla pietra

-

Giulia Funiciello

L’Eletta. La leggenda di Alice Tempesta.

ATTUALITA'

-

Stefano Torossi

HENRY PURCELL 1659 – 1695

-

Stefano Torossi

Jean Sibelius 1865 - 1957

-

Marco Minicangeli

BookClub "Di Mercoledì"

CLASSICI

CINEMA E MUSICA

-

marco minicangeli

The Shrouds

-

marco minicangeli

Una barca in giardino

-

Marco Minicangeli

La gita scolastica

RACCONTI

-

Valentina Casadei

Diciotto metri quadrati.

-

Leonello Ruberto

Dispositivi mobili

-

Sara Calzolari

Quella volta il vento...